>> Pour une croissance partagée dans l’espace francophone

>> Inauguration de l’espace francophone de l’Université de médecine de Hanoï

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

|

| Simone de Beauvoir (1908-1986). |

| Photo : Jack Nisberg/Sipa Press/Rex Features |

Animée par la volonté farouche exprimée dans son carnet : “Je ne peux pas me résigner à vivre et que ma vie ne serve à rien”, cette femme a fait de l’éducation un outil de pensée et de transformation, marquant le XXe siècle de son empreinte.

S’éduquer pour penser

La formule célèbre de Descartes, “Je pense donc je suis”, nous dit que la pensée est essentielle puisqu’elle permet de montrer l’existence de l’être humain. Pourtant, il ne faut pas oublier que c’est l’éducation qui offre avant tout matière à réflexion approfondie. En effet, sans apprendre à comprendre ce qu’on lit, voit ou entend, on n’est pas en mesure d’analyser, de confronter ou de comparer les informations et d’en tirer quelque chose d’utile. Alors, l’acte de penser exige d’abord de s’éduquer.

Peu importe la petite Simone de Beauvoir “goulue” de savoir ou Simone de Beauvoir romancière, philosophe et militante féministe, elle a fait de l’accumulation continue des connaissances le socle de ses réflexions poussées.

Dès son plus jeune âge, les livres et les expériences vécues dans la nature ont nourri chez Simone de Beauvoir une curiosité pour le monde qui l’entourait.

Brillante dans ses études secondaires, elle a manifesté sa passion pour l’apprentissage en obtenant huit certificats de licence en trois ans et en se classant deuxième au concours de l’agrégation de philosophie.

Penser pour s’éduquer

|

| L’œuvre “Le Deuxième Sexe” de Simone de Beauvoir. Photo : Edition-Originale |

Certes, l’éducation alimente la pensée. Mais il s’agit d’une relation dialectique où la pensée oriente, à son tour, l’éducation. En fait, notre façon de nous éduquer n’est jamais neutre car elle reflète nos schèmes de pensée. En approfondissant notre capacité à penser, on devient donc actif et responsable dans la définition de nos propres objectifs éducatifs, selon ce qu’on veut devenir et l’héritage qu’on souhaite laisser.

À l’image de Simone de Beauvoir, qui ne se contentait pas d’absorber passivement les matières à réflexion déjà proposées à l’école. Elle s’interrogeait. Elle réfléchissait sans cesse. Et elle confrontait des perspectives multidimensionnelles pour dégager ce qui lui paraissait le plus fondé.

Ce style beauvoirien structure bien ses œuvres classiques, notamment dans Le Deuxième Sexe où elle remet en cause des perspectives d’érudits comme Aristote (“ La femelle est la femelle en vertu d’un certain manque de qualités”) ou saint Thomas (“Nous devons considérer le caractère des femmes comme souffrant d’une défectuosité naturelle” ; La femme est “un homme manqué”, “un être occasionnel”). Son arme ? Une diversité de points de vue : biologie, société, psychologie, et même mathématiques... S’y ajoute souvent une série de questions : pour défendre ses droits de parler des femmes (“Beaucoup d’hommes déclarèrent que je n’avais pas le droit de parler des femmes parce que je n’avais pas enfanté ! Et eux ? Faudrait-il interdire aux ethnologues de parler de tribus africaines auxquelles ils n’appartiennent pas?”), pour interroger la soumission féminine devant l’autorité masculine (“Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle?”), pour chercher à définir une femme (“Qu’est-ce qu’une femme?”), et enfin pour explorer les façons dont une femme peut s’accomplir (“En quoi le fait d’être des femmes aura-t-il affecté notre vie?”; “Comment dans la condition féminine peut s’accomplir un être humain?”).

À sa manière, Simone de Beauvoir a su briser les fondements des théories patriarcales dominantes, comme celles véhiculées dans Le Tempérament et le Caractère d’Alfred Fouillée par exemple. Il faut souligner que c’est ce livre qui a défini la femme tout entière à partir de l’ovule et qui a inspiré beaucoup de conceptions reliant cet ovule à l’infériorité et à la passivité des femmes.

Tout pour transformer

|

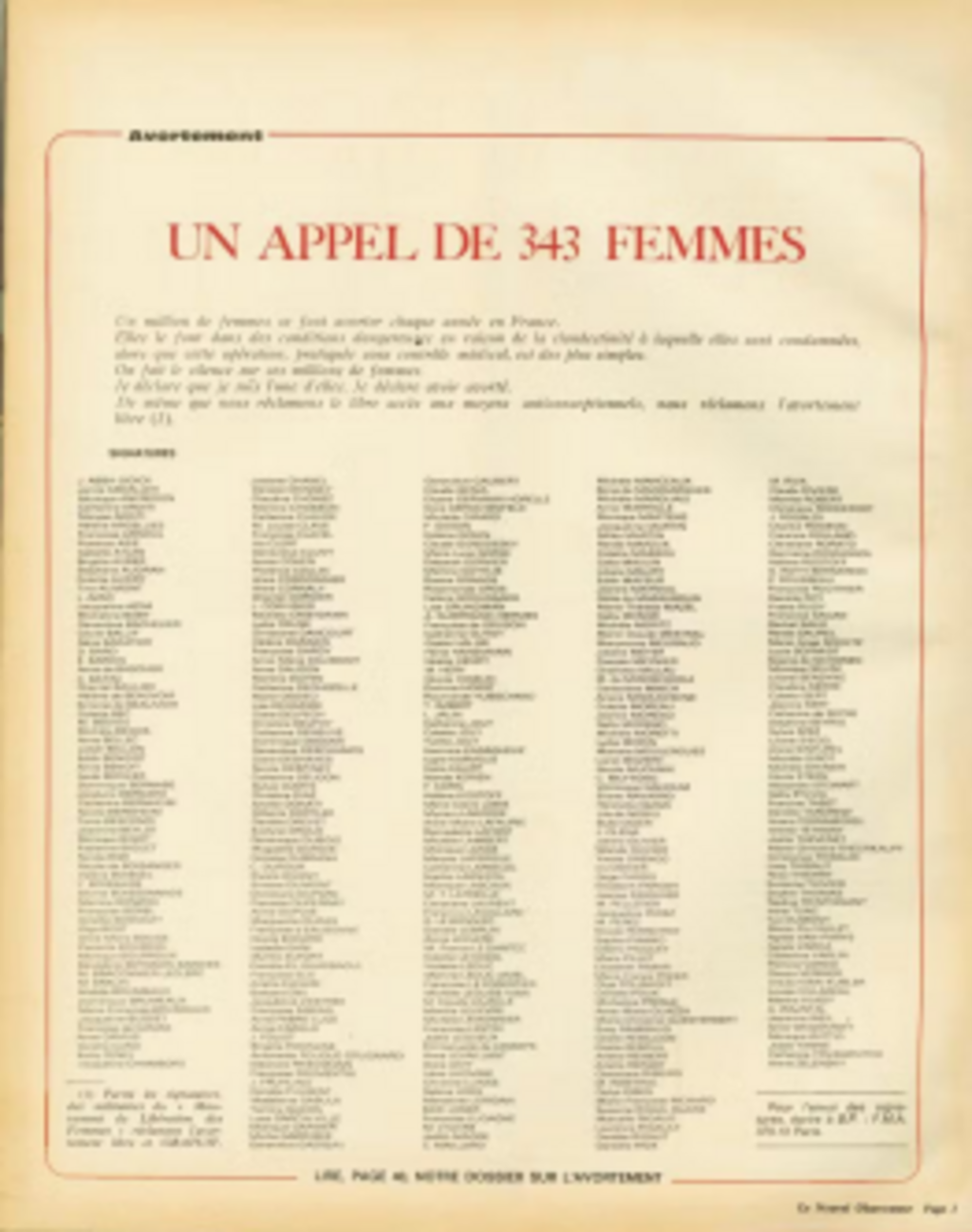

| Le Manifeste des 343 pour la liberté de l'avortement. Photo : Le Monde |

S’éduquer et penser ne sont pas une fin en soi. Ce sont des catalyseurs pour bâtir des sociétés plus justes et solidaires, autrement dit, pour transformer la société. Cela s’explique par le fait que l’être humain ne vit jamais seul mais toujours au sein d’une communauté où les individus exercent constamment une influence les uns sur les autres. L’engagement de chaque citoyen à travers des actions concrètes est donc indispensable afin de garantir une existence humaine digne et durable.

Dans cet esprit s’illustre parfaitement Simone de Beauvoir. Elle a traversé son siècle tumultueux en militant activement pour faire progresser la condition féminine, par sa plume, son mode de vie et son engagement public.

Elle a effectivement publié des œuvres avant-gardistes dont l’influence se fait encore sentir dans ce que disent, font, ou écrivent les femmes du XXIe siècle, comme en témoigne la formule “On ne naît pas femme, on le devient”. Elle a également signé Le Manifeste des 343 pour la liberté de l’avortement. C’est un acte visionnaire dans un climat social où la grossesse non désirée devenait une obsession pour la plupart des femmes, car l’avortement restait illégal et par conséquent pratiqué dans des conditions clandestines, douloureuses, et parfois mortelles. En outre, elle a occupé le poste de présidente de la Ligue des droits des femmes et a soutenu la lutte contre le sexisme ordinaire et les violences conjugales, notamment.

En définitive, l’héritage immense de Simone de Beauvoir ne se limite pas à l’Hexagone mais résonne à travers l’ensemble de l’espace francophone et dans le monde entier. Il montre vivement que l’éducation et la pensée n’atteignent leur pleine valeur que lorsqu’elles se traduisent par des actions courageuses et concrètes, capables de façonner un avenir plus humain, plus libre et plus durable. Ainsi, pour que “ Je m’éduque, donc j’agis “ ne demeure pas qu’un slogan, c’est à chacun d’entre nous de le transformer en réalités tangibles dès maintenant.

Lê Anh Thu/CVN