>> Le Nobel de médecine récompense la recherche sur le contrôle du système immunitaire

|

| La chercheuse américaine Mary E. Brunkow, co-lauréate du prix Nobel de médecine avec les chercheurs américain Fred Ramsdell et japonais Shimon Sakaguchi. |

| Photo : AFP/VNA/CVN |

Quelle découverte ?

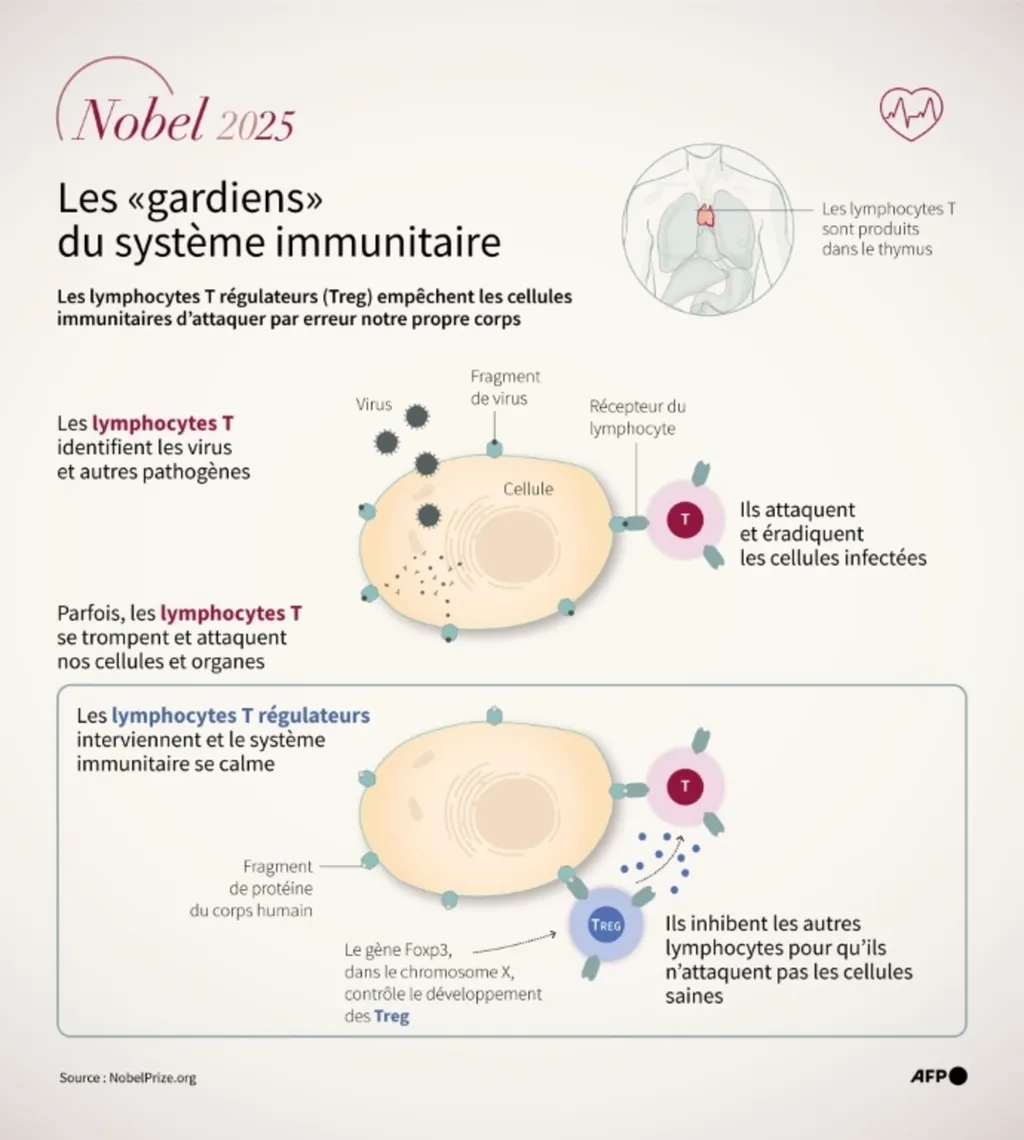

Le Nobel 2025 de médecine récompense la découverte de cellules immunitaires au rôle unique: les "lymphocytes T régulateurs", ou plus simplement les "Treg".

Pour comprendre leur rôle, il faut rappeler la double mission de notre système immunitaire. Celui-ci doit à la fois repérer ce qui cloche dans notre organisme, par exemple une infection par un virus, et détruire la perturbation en cause.

Mais il ne faut pas que notre corps se retourne contre lui-même et élimine des cellules saines. S'il sait faire la différence, c'est largement grâce aux cellules régulatrices.

"Elles restent à attendre dans notre organisme pour mettre le holà au système immunitaire s'il s'attaque à ce qu'il ne faut pas", résume auprès de l'AFP Jonathan Fisher, immunologue à l'University College London, qui voit dans cette découverte une "immense contribution" à la compréhension de notre immunité.

Comment fonctionnent ces cellules ?

Le fonctionnement de cellules régulatrices de l'immunité a été découvert en deux temps par les chercheurs récompensés lundi: d'abord, dans les années 1990, par le japonais Shimon Sakaguchi qui a établi leur existence, puis, au début des années 2000, par les américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell qui en ont détaillé les fondements génétiques.

|

Il s'agit de lymphocytes T. Ces derniers constituent l'une des deux grandes familles des cellules immunitaires avec les lymphocytes B. Alors que ces derniers agissent par l'intermédiaire d'anticorps, les cellules T s'attaquent directement aux intrus dans notre organisme.

Elles sont générées par notre thymus, un petit organe en haut du thorax. Lors de leur création, elles y sont, en quelque sorte, éduquées à ne pas cibler des cellules saines.

Mais cette étape ne suffit pas: malgré cette première sélection, les lymphocytes T seraient vite hors de contrôle s'ils ne comprenaient pas, dans leurs propres rangs, un contingent destiné à contrôler l'action de leurs semblables.

Ces lymphocytes régulateurs "secrètent des substances qui vont calmer le système immunitaire en inhibant les lymphocytes tueurs", explique à l'AFP Divi Cornec, immunologue français à l'Inserm.

Quelles implications concrètes ?

Logiquement, cette découverte s'est surtout révélée essentielle pour comprendre les maladies auto-immunes, qui voient le système immunitaire se retourner contre l'organisme.

Dans plusieurs maladies auto-immunes comme la sclérose en plaque, "on a découvert qu'un défaut en lymphocytes T régulateurs entraînait une maladie plus grave", explique M. Cornec.

Mais la découverte de ces cellules a une "portée très large" qui va au-delà de ces seules pathologies, souligne-t-il.

En effet, les cellules Treg ne nuisent pas seulement à l'organisme quand elles ne sont pas assez présentes. Elles peuvent aussi l'affecter en s'avérant trop efficaces et en empêchant le système immunitaire de jouer son rôle légitime.

C'est notamment le cas dans certains cancers, où l'on repère un grand nombre de lymphocytes régulateurs dans les tumeurs. On soupçonne aussi des mécanismes proches dans la persistance de certaines infections, comme le COVID long, même si un tel mécanisme reste à démontrer.

Dernier domaine majeur, "les lymphocytes T régulateurs ont un rôle crucial dans la prévention du rejet des organes greffés", note M. Cornec.

Et quelles thérapies ?

De nombreux chercheurs tentent désormais de développer des médicaments à partir des connaissances sur les lymphocytes T régulateurs.

Contre les maladies auto-immunes, comme le lupus, ils suivent deux grandes pistes : stimuler la production de ces cellules au sein de l'organisme, ou les administrer directement. En cancérologie, des recherches sont aussi en cours, cette fois pour s'attaquer aux cellules régulatrices en excès.

Mais, de manière générale, ces recherches sont encore à un stade précoce et n'ont pas encore donné lieu à des thérapies qui profiteraient couramment aux patients.

"Il y a un grand fossé entre, d'un côté, comprendre scientifiquement notre système immunitaire ou le manipuler en laboratoire, et, de l'autre, élaborer un médicament qui ait un effet constant et bénéfique chez l'humain tout en restant sûr", admet M. Fisher.

AFP/VNA/CVN